02/10/2015

Ambroise Croizat le bâtisseur de la Sécurité sociale

Ouvrier métallurgiste à treize ans, député communiste du Front populaire, il participe à l’élaboration, dans la clandestinité, du programme du Conseil national de la résistance qui débouche, à la libération, alors qu’il est ministre du Travail, sur la création de la Sécurité sociale.

Ouvrier métallurgiste à treize ans, député communiste du Front populaire, il participe à l’élaboration, dans la clandestinité, du programme du Conseil national de la résistance qui débouche, à la libération, alors qu’il est ministre du Travail, sur la création de la Sécurité sociale.

« Jamais nous ne tolérerons qu’un seul des avantages de la sécurité sociale soit mis en péril. Nous défendrons à en perdre la vie et avec la plus grande énergie cette loi humaine et de progrès. »

Cette phrase, prononcée par Ambroise Croizat lors de son dernier discours à l’Assemblée nationale, le 24 octobre 1950 reste brûlant d’actualité à l’heure du détricotage des acquis et qui sonne comme un hommage à un parcours qui a fait du « bâtisseur de la Sécurité sociale », l’un de ceux qui ont forgé la dignité de notre identité sociale. Il faut rappeler ce chemin entamé un 28 janvier 1901, dans l’éclat des fours de Savoie ou son père, Antoine, est manoeuvre.

En cette aurore du siècle, dans la cité ouvrière de Notre-Dame-de-Briançon, on vit la misère qui court les pages de Germinal. Pas de Sécurité sociale, pas de retraite. L’espoir, c’est le père d’Ambroise qui l’incarne. Fondateur du syndicat CGT, il lance la première grève pour une protection sociale de dignité. Il l’obtient mais de vieilles revanches l’invitent à s’embaucher ailleurs. 1907. Ugine, autre grève, errance obligée vers Lyon.

C’est là qu’Ambroise prend le relais du père. à treize ans, il est ajusteur. Derrière l’établi, les mots du père fécondent : « Ne plie pas, petit. Le siècle s’ouvre… » Ambroise adhère à la CGT. à dix-sept ans, il anime les grèves de la métallurgie. Reste à faire le pas. Celui de Tours, ou il entre au PCF. « On le voyait partout, dit un témoin, devant les usines, au coeur d’une assemblée paysanne. Proche du peuple d’ou il venait. »

Antimilitarisme, anticolonialisme tissent les chemins du jeune communiste. 1927. Il est secrétaire de la fédération des métaux CGTU. « Militant ambulant », un baluchon de Vie ouvrière à vendre pour tout salaire. Commence un périple ou il anime les révoltes de Marseille et du Nord, tandis que sur le terreau de la crise germe le fascisme. « S’unir, disait-il, pas unis, pas d’acquis ! » Ces mots, il les laisse au coeur des luttes ou se dessinent les espérances du Front populaire.

En 1936, Ambroise est élu député du PCF dans le 14e arrondissement. Il impose la loi sur les conventions collectives. Présent à Matignon, il donne aux accords du même nom, la couleur des congés payés et de la semaine de quarante heures. Vient l’année noire, 1939. Arrêté le 7 octobre avec trente-cinq autres députés communistes, il est incarcéré à la Santé. Fers aux pieds, il traverse quatorze prisons avant de subir les horreurs du bagne d’Alger. Libéré en février 1943, il est nommé par la CGT clandestine à la commission consultative du gouvernement provisoire autour du général de Gaulle.

Là , mûrissent les rêves du Conseil national de la résistance (CNR). La Sécurité sociale, bien sûr, dont le postulat colore le programme de mars 1944 : « Nous, combattants de l’ombre, exigeons la mise en place d’un plan complet de sécurité sociale vivant à assurer à tous les citoyens des moyens d’existence dans tous les cas ou ils sont incapables de se le procurer par le travail avec gestion par les intéressés et l’État. » à la tête d’une commission de résistants, Ambroise trace dès l’été 1943 les moutures de ce qui va devenir l’un des systèmes sociaux les plus enviés au monde. « Dans une France libérée, nous libérerons le peuple des angoisses du lendemain ! » écrit-il le 14 janvier 1944.

C’est cette réflexion collective, mûrie par François Billoux, ministre de la Santé, qui aboutit à l’ordonnance d’octobre 1945. Le texte écrit, reste à bâtir. Le chantier débute en novembre 1945, quand il est nommé au ministère du Travail. Centre trente-huit caisses sont édifiées en deux ans sous sa maîtrise d’oeuvre par un peuple anonyme après le travail ou sur le temps des congés. P. Laroque, technicien chargé de la mise en place du régime, déclarait en 1947 : « En dix mois et malgré les oppositions, a été construite cette structure solidaire alors que les Anglais n’ont pu mettre en application le plan Beveridge, qui date de 1942, qu’en 1948. Il faut dire l’appui irremplaçable d’Ambroise Croizat. Son entière confiance manifestée aux hommes de terrain est à l’origine d’un succès aussi remarquable. »

Rappelons combien le rapport de forces de l’époque permit la naissance de l’institution : un PCF à 29 % ; 5 millions d’adhérents à la CGT, qui a joué un rôle fondateur ; une classe ouvrière grandie par l’héroïsme de sa résistance. Là ne s’arrête pas l’héritage.

Ambroise laisse à l’agenda du siècle ses plus belles conquêtes : la généralisation des retraites, des prestations familiales uniques au monde, les comités d’entreprise, la médecine du travail, les statuts des mineurs et des électriciens et gaziers (cosignés avec M. Paul), la prévention dans l’entreprise, la reconnaissance des maladies professionnelles… « Jamais nous ne tolérerons que soit rogné un seul des avantages de la Sécurité sociale… »

Un cri répété demain, place Ambroise Croizat, pour que la Sécurité sociale ne soit pas une coquille vide livrée au privé mais demeure ce qu’Ambroise a toujours voulu qu’elle soit : un vrai lieu de solidarité, un rempart contre le rejet et l’exclusion. Ambroise meurt en février 1951. Ils étaient un million à l’accompagner au Père-Lachaise. Le peuple de France, « celui à qui il avait donné le goût de la dignité », écrivait Jean-Pierre Chabrol.

Michel Etiévent (*)

(*) Auteur d’Ambroise Croizat ou l’invention sociale et de Marcel Paul, Ambroise Croizat, chemins croisés d’innovation sociale. Livres disponibles auprès de l’auteur, 520 avenue des Thermes, 73600 Salins-les-Thermes (25 euros l’un + 5 euros de port l’unité).

09:25 Publié dans Actualité, Biographie, Deuxième guerre mondiale, L'Humanité, PCF, Résistance | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : sécurité sociale, ambrosie croizat, cnr |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  Imprimer |

Imprimer |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook |

Facebook |

06/04/2014

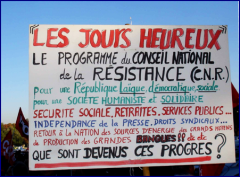

Dans la nuit noire, la lumière des Jours heureux

Le 15 mars 1944, les représentants de toutes les organisations de la Résistance signent un programme pour hâter la Libération et définir le visage de la démocratie à venir.

Le 15 mars 1944, les représentants de toutes les organisations de la Résistance signent un programme pour hâter la Libération et définir le visage de la démocratie à venir.

Un texte puissant et audacieux, qui reste d’une brûlante actualité. Depuis soixante-dix ans, le patronat rêve de s’en débarrasser.

«Outre sa formidable modernité, le plus bel enseignement que l’on peut tirer du programme du CNR, c’est l’extraordinaire message d’espoir qu’il laisse aux militants du futur. Une utopie devenue réalité. En effet, comment ces 16 jeunes, issus de tous les courants de résistance, réunis au péril de leur vie, pouvaient-ils imaginer que le programme d’invention sociale qu’ils allaient forger deviendrait réalité deux ans seulement plus tard dans une France qu’ils allaient libérer ? » Ces mots de Stéphane Hessel soulignent la portée révolutionnaire du programme du Conseil national de la Résistance, né il y a exactement soixante-dix ans, le 15 mars 1944.

Une plate-forme conçue comme une éclaircie de dignité qui marquera profondément de son empreinte l’identité sociale française. Le texte sera le fruit de neuf mois d’âpres négociations entre les différentes parties, débattues à Alger et au sein du CNR, dirigé par Georges Bidault à la suite de l’arrestation de Jean Moulin, le 21 juin 1943, puis par Louis Saillant (CGT), qui poussera la réflexion vers l’innovation sociale. C’est Pierre Villon, représentant le Front national (communiste), qui mettra un point final à sa rédaction après cinq moutures successives.

On imagine les oppositions violentes de la droite à un ensemble de mesures qui va conjuguer invention sociale et couleur révolutionnaire. C’est le rapport de forces qui fera pencher la balance vers un programme fortement ancré à gauche. Il convient de rappeler l’implantation profonde du Parti communiste dans les maquis, son poids au cœur de la Résistance et le rôle héroïque joué par la classe ouvrière. « La seule, dira François Mauriac, à être restée fidèle à la France profanée. » Ainsi que le soulignent Daniel Cordier et l’historien Laurent Douzou dans le film de Gilles Perret les Jours heureux : « La droite, très faible au sein du CNR, a été contrainte d’accepter le programme. Elle ne pouvait pas faire autrement… » Adopté à l’unanimité, le 15 mars 1944, et paru ensuite sous le titre « les Jours heureux », le programme développe « un plan d’action immédiate » qui croise appel à l’insurrection (fortement impulsée par Pierre Villon) et développement de la lutte pour hâter la Libération. Une seconde partie, plus politique, décline liberté, démocratie économique et sociale, et solidarité.

S’affine ainsi au fil des articles le visage d’une démocratie nouvelle où l’humain est la pierre angulaire de l’avenir, où tout développement économique de qualité à la mesure des besoins d’une nation ne peut qu’être lié à un statut social fort à la hauteur des besoins des hommes. « Tout au long de son parcours de vie, nous mettrons définitivement l’homme en “sécurité sociale”. Les mots esquissent les réformes à entreprendre, socle d’une république citoyenne où l’homme est à la fois acteur et gestionnaire de son pays, de son entreprise et de sa propre vie. »

Comment résister à la relecture d’un programme où s’affiche la volonté de placer le futur sous le signe de l’innovation sociale : « Instaurer une véritable démocratie sociale impliquant l’éviction des féodalités économiques et financières de la direction de l’économie… Droit d’accès aux fonctions de direction et d’administration pour les ouvriers et leur participation à la direction de l’économie… Association des travailleurs à la gestion des entreprises… Retour à la nation des grands moyens de production monopolisés, fruits du travail commun, des sources d’énergie, des Cies d’assurances et des grandes banques… Droit au travail… Presse indépendante… »

L’audace au service d’un peuple qui entend prendre son avenir en main loin des trusts ou des féodalités bancaires. La France de 1793 revisitée. Le programme, dont la force fut de substituer l’intérêt général à l’intérêt particulier, va féconder l’ambition des réformes de la Libération, de 1945 à 1947 : reprise en main de la finance par la nationalisation du crédit, fonction publique, Sécurité sociale, comités d’entreprise, généralisation des retraites, statut des mineurs, des électriciens, médecine du travail, éducation populaire…

Un visage de dignité rendu possible par le rapport de forces de l’époque : 5 millions d’adhérents à la CGT, 28,6 % des voix au PCF, et des ministres ouvriers tels Ambroise Croizat ou Marcel Paul, une classe ouvrière grandie par sa résistance, un patronat sali par sa collaboration. Soixante-dix ans après, ce programme est toujours d’une fabuleuse modernité à l’heure de tous les reculs sociaux et d’une finance triomphante.

Un résistant du plateau des Glières nous confiait récemment : « La force de ce programme tient surtout au fait qu’il a été réalisé. Et cela dans une France pourtant ruinée. Bel exemple de courage politique adressé à ceux qui ne cessent de nous gaver de promesses non tenues. » Un candidat à la présidence de la République ne déclarait-il pas : « Mon ennemi c’est la finance ! »

Ambroise Croizat et la sécurité sociale « Nous, combattants de l’ombre, réclamons un plan complet de Sécurité sociale visant à donner des moyens d’existence à tous ceux qui ne peuvent se le procurer par le travail avec gestion des intéressés et de l’État. » Cet article lumineux du programme du CNR va guider toute l’œuvre d’Ambroise Croizat, futur ministre communiste du Travail, dans la conception et la mise en place de la Sécurité sociale.

L’ordonnance du 5 octobre 1945, qui l’institue, donnera lieu à un immense chantier sous la maîtrise d’œuvre de celui que l’on baptisa « le ministre des Travailleurs ». Elle aboutira en moins de sept mois à la création de 138 caisses de Sécurité sociale. Des travailleurs anonymes, essentiellement, les bâtiront sur leurs congés ou hors de leur temps de travail. « Une œuvre réalisée dans un enthousiasme indescriptible, dira Roger Petit, président de la caisse primaire de Savoie, tant ceux qui se mettaient à l’ouvrage avaient conscience de construire leur avenir et de garantir la dignité du droit à la santé et au repos pour tous. »

(*) Auteur d’Ambroise Croizat ou l’invention sociale. Commandes : Michel Etiévent, 520, avenue des Thermes, 73600 Salins-les-Thermes. 25 euros + 5 euros de port.

10:57 Publié dans Cinéma, Guerre, Libération, Occupation, Résistance | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : sécurité sociale, 2ème guerre mondiale, résistance, stéphane hessel, ambroise croizat, marcel paul, michel Étiévent, solidarité nationale, programme du cnr, les jours heureux, georges bidault |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  Imprimer |

Imprimer |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook |

Facebook |